Adoptar la moneda de otro país es una de las decisiones más drásticas en política económica. La dolarización aparece como un remedio frente a la inestabilidad y la hiperinflación, pero también como una restricción que limita la capacidad de un Estado para manejar su economía.

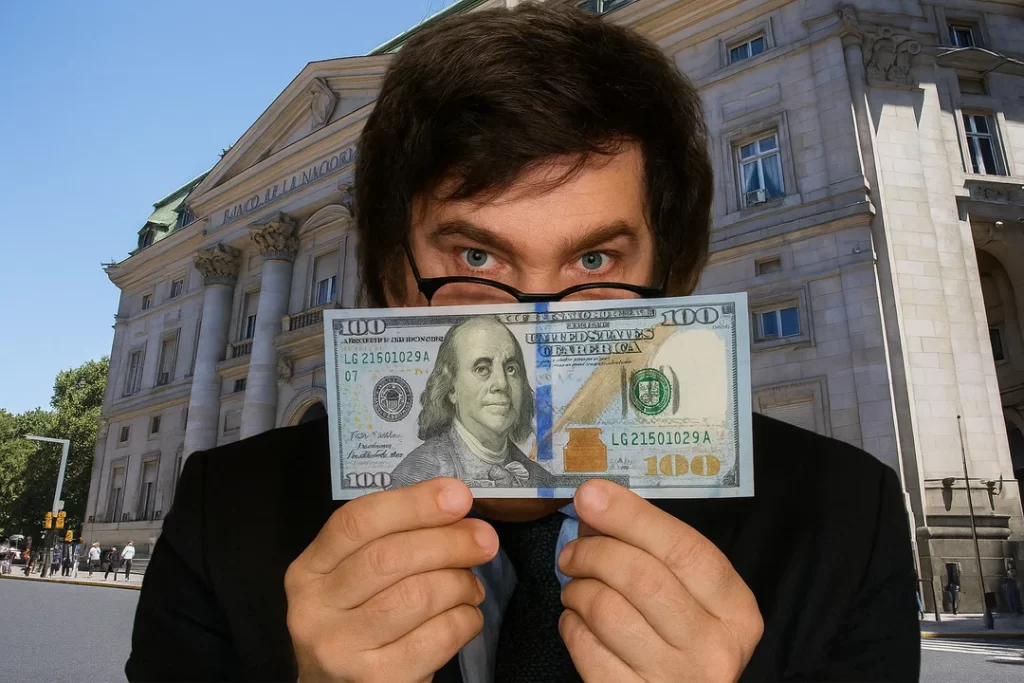

En medio de la crisis actual y del debate reactivado por la promesa de campaña del presidente Javier Milei, el análisis de las experiencias en Panamá, Ecuador y El Salvador permite entender los beneficios y costos de esta política.

El mapa global del dólar

El dólar estadounidense circula oficialmente en distintos continentes. En América Latina, Panamá lo adoptó en 1904, Ecuador en 2000 y El Salvador en 2001. En África, Zimbabue recurrió a él tras la hiperinflación de 2009. También es moneda oficial en varios países de Asia y Oceanía (Micronesia, Palaos, Timor Oriental, Islas Marshall), y en territorios como Puerto Rico o Guam por su vínculo con Estados Unidos.

En paralelo, existen países con dolarización de facto, donde el billete verde domina en el ahorro y grandes transacciones: es el caso de Argentina, Venezuela, Camboya y Líbano, reflejo de la desconfianza en las monedas locales.

Tres laboratorios latinoamericanos

Panamá: dolarizó al fundarse como república en 1904. Logró estabilidad de precios y alto crecimiento económico, aunque la desigualdad sigue siendo un problema estructural.

Ecuador: recurrió al dólar en 2000 tras una crisis bancaria e hiperinflacionaria. El cambio frenó la inflación y obtuvo amplio respaldo social, pero dejó al país sin política cambiaria para enfrentar shocks externos.

El Salvador: adoptó el dólar en 2001 con el objetivo de atraer inversión y estabilizar la economía. Si bien consiguió inflación baja, el crecimiento económico ha sido modesto y la percepción ciudadana es que la vida se encareció.

Beneficios y límites

La dolarización ha demostrado ser eficaz para erradicar la inflación crónica y transmitir credibilidad a la economía. Sin embargo, también implica una renuncia total a la política monetaria: el país pierde la posibilidad de devaluar, fijar tasas de interés o actuar como prestamista de última instancia en caso de crisis bancaria.

Otro punto clave es la disciplina fiscal: dolarizar no sustituye la necesidad de cuentas públicas ordenadas, sino que la vuelve aún más estricta. En cuanto a la atracción de inversión extranjera, la evidencia es dispar y depende de otros factores estructurales.

El veredicto

Más que una estrategia de desarrollo, la dolarización debe entenderse como una medida extrema de estabilización. Puede frenar una crisis aguda, pero no garantiza por sí sola crecimiento, inclusión ni equidad. La experiencia regional demuestra que su éxito depende de condiciones políticas, sociales e institucionales muy exigentes que pocos países logran reunir.